群馬大学医学部附属病院看護部ブログ

ぐんだいナースだより

いつも私達が思っていること感じでいること、

| ||||||||

| ||||||||

|

三月最初の土曜日に「プリセプティ12ヶ月フォロー研修」が行われました 全員で集まる研修は久しぶりです。 また、新入職者としての研修は今回が最後になります

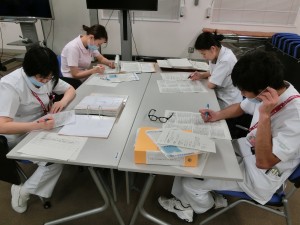

最初にメンタルチェックを行いました 3ヶ月・6ヶ月の時にも行ったので点数の比較ができ、自分の精神状態の変化を客観的に見ることができました 次に一年間のまとめをしました。一年間で身についたことや今一番大切に思っていることを最初に個人ワークで記入していきます。 次にグループでも一年間のまとめをしました。二年目に大切にしたいことや身につけたいことなど、他部署の同期と意見交換をすることができました。 自分の経験を生かして次年度のプリセプティへのアドバイスも記入しました

午前中の最後は、ひよこバッジ返還式です。

代表者二人が看護部長へバッジを返還し、一年間の感謝を伝えました。 二人のその言葉にとても感動したと部長からお褒めの言葉をいただきました

お昼は、白菊会のおひなまつりに参加して楽しい時間を過ごしました

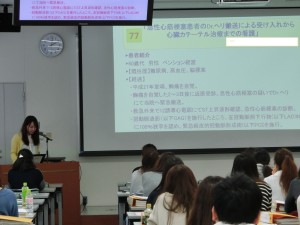

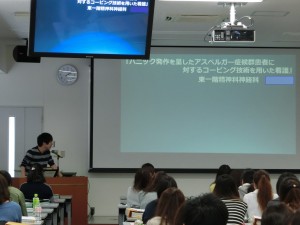

午後は各部署一人ずつ、各自が展開した看護過程の発表です

司会もみんなで分担して行います。

工夫をこらしたわかりやすいスライドや、会場からの質問への的確な答えなど、どの発表者もしっかりと行えました そのあとは、部署へのメッセージを書きました。色とりどりの用紙に、上司や先輩方への感謝の気持ちをつづりました

一年間、たくさんの研修を受けましたね。 みんな本当によく頑張りました

| ||||||||

| ||||||||

| ||||||||

| ||||||||

|

11/2.9.16に、身体抑制・エンゼルケア・輸血時の看護研修が行われました

病院マニュアルの内容に沿って基礎的な身体抑制の講義を受けた後、実際にベッドで抑制される演習をしました。

患者さんの苦痛や怖さを実感し、侵襲の強さや人権の侵害になるという事が理解できました

エンゼルケアは、院内のエンゼルケアワーキンググループによる講義です。 エンゼルケアは処置ではなくケアであるという意識を持ち、ご家族の意向に沿ったケアの大切さを学びました

参加者の中でエンゼルケアを経験した人は多くはありませんでしたが、質問や感想など多くの発言がありとても真剣に学ぶことができました。

輸血時の看護の講師は、学会認定・臨床輸血看護師の横手さんです。 学会認定・自己血輸血看護師、学会認定・アフェレーシスナースの資格もお持ちです。 輸血は細胞移植のひとつであり、ミスは生命に直結する大事故になります

部署により輸血を扱う頻度は様々ですが、その目的・適応・取扱い方法・副作用の観察項目など、基本を確実に守って実践していきましょう | ||||||||

| ||||||||

| ||||||||

| ||||||||

|

10月19日、22日、23日に、看護技術フォロー研修が行われました。 9月に実施した看護技術100項目チェック集計結果から、到達平均点が低く看護技術研修を行っていない研修についてシミュレーターやナーシングスキルなどを使用した技術フォロー研修です。

手順に沿って模擬皮膚に注射を行いました

血培や血ガスについて学びました

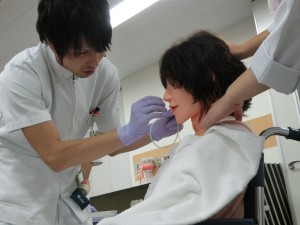

胃管挿入の手順を学んだあと、シミュレーターに挿入し固定を行いました

CV挿入や消毒の手順を学んだあと、日帰り手術部門でのPICC挿入場面を撮影した動画を見ました

| ||||||||

| ||||||||

| ||||||||

| ||||||||

|

10月5日.6日.7日.8日に呼吸ケア②・KIDUKI研修が行われました。 5月の呼吸ケア①研修に引き続き、講師は呼吸療法認定士の蟹和さんです。 人工呼吸器装着中の患者の看護について講義を受けます

続いて感染管理認定看護師の小渕師長より人工呼吸器関連肺炎など呼吸器管理における感染対策の講義です

臨床工学技士さんから人工呼吸器・NPPVについて講義を受けた後、実際に人工呼吸器840の説明を受けたり、バストバンドを装着しNPPV使用して拘束性喚起障害体験をしました

午後はKIDUKI研修です。 院内で行われている患者急変対応コースの新人看護職員対象研修です。 KIDUKI ワーキングの方々が講師です。数人ずつのブースに分かれ、気づきのセッション、SBARでの報告の仕方を学びます

キラーシンプトム、迅速評価や一次評価、ABCDEアプローチ、SBARに沿った報告など、明日からの業務にすぐに活かして行けそうです | ||||||||

| ||||||||

| ||||||||

| ||||||||

|

9月24日、25日、28日に静脈注射研修が行われました 留置針による血管確保を安全に患者に実施するための知識・技術を理解することが目的です この研修後に、各部署にてIVインストラクターの技術チェックテスト⇒師長の確認サインで 最初に静脈注射認定制度について説明を受けます 静脈注射の法的責任や安全、接遇についてもインジェクショントレーナーから講義があります

日本ベクトンの鈴木さんから末梢血管についての知識と留置針の正しい管理について、解剖学・神経損傷を含む内容で講義です

薬剤部から静脈注射を安全に行うために講義です。注射薬の管理、注意点、ハイリスク薬、ダブルバッグ製剤隔壁開通、後発薬品変更などの内容です

感染管理認定看護師の小渕師長から、カテーテル関連血流感染予防対策の講義です

デモンストレーションのあと、シナリオに沿って実技練習を行いました

最後はがん看護専門看護師の渡辺さんからCVポートの基礎知識の講義を受け、抜針演習です

たくさんの講義を受け、静脈注射を実施するにあたって必要な知識がしっかり学べました。 出来る技術が増えるのは嬉しいですね 受講後は、部署にてIVナース技術チェック頑張ります | ||||||||

| ||||||||

| ||||||||

| ||||||||

|

続いて9月19日は新卒の「プリセプティ6カ月フォロー」研修です。 ポートフォリオ「目標・ビジョン」6カ月を記入し、自分の振り返りを行いました。

荻原看護部長より、1年目の到達目標や看護師の法的責任について講義がありました。

そのあと、

「免許もらって実感した 「先輩たちから言葉をもらってうれしかった 午後は医療安全や感染対策に関する学習とテスト、大谷師長から「新入職のみなさんへ」という講義がありました

続いて部署別でグループワーク、発表をしました。

どの部署も自分たちのやるべきこと、必要なことがきちんと見えていました。 1日の感想としてこんな言葉がきかれました。 「同期の話が聞けて良かった あと半年、みんなでがんばりましょう

| ||||||||

| ||||||||

| ||||||||

| ||||||||

|

9月18日に、経験者の新入職を対象とした「プリセプティ6カ月フォロー研修」が行われました 3カ月フォロー研修の時は新卒の同期と一緒でしたが、今回は別日の開催です。 「6月から9月におけるわたしの気持ち」 「部署における私の課題」 「課題をクリアするために必要な行動」 「課題をクリアするために部署や先輩たちから必要な支援」 これらの課題について個人ワーク、グループワークを行いました

同期の気持ちや悩みを共有することができて、安心したり励みになったりしました そしてこの気持ちを次の3カ月の目標へつなげることができました

看護部長からお話をしていただき、気持ちも引き締まりました また明日から頑張ります | ||||||||

| ||||||||

| ||||||||

| ||||||||

|

7月最後の研修は看護診断②が開催されました 新人全員が揃っての研修は6月のプリセプティ3カ月フォロー研修以来です

看護記録委員会の講義を受けます

ゴードンの機能的健康パターンに則って、情報収集・アセスメント⇒NANDAの看護診断⇒計画立案⇒実施⇒評価⇒再び情報収集・アセスメントといったNursing processを学びました またNANDA-I 13の領域の看護診断や、当院のSOAP記録についても詳しく講義を受けます

抽出されたSデータとOデータをゴードンの11の機能的健康パターンに基づいて各領域に分類し 分析シートに書き込んでいきます

情報や診断をルール通り記入して関連図作成もしました。

分析シート・関連図などの作成方法もしっかり学んだので、研修後の | ||||||||

| ||||||||

| ||||||||

| ||||||||

|

7月に緊急時の看護、挿管介助練習・BLS研修が行われました。

午前中は最初に緊急時の看護について講義を受けます 「緊急って何?」「急変って何だろう?」 自分の持つイメージから講義が展開していきます

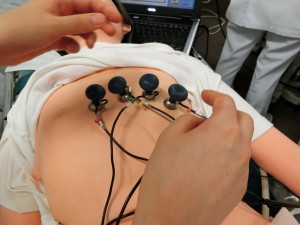

講義の後、12誘導心電図の装着演習です。 10個の電極により、四肢誘導は冠状面、単極胸部誘導は横断面で立体的に捉えて心電図測定できることを学びました 装着は胸骨角を起点に、第3肋間、第4肋間を探っていきます フィジカルアセスメント研修で使用したシミュレーターのフィジコに装着します。

正しい位置に装着できると、モニターに印と心電図波形が出ます

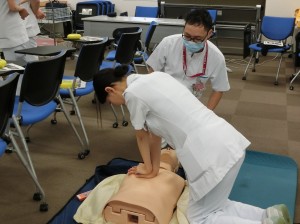

午後は挿管介助練習とBLSです。 実際に挿管やその介助の演習を行いました。 シミュレーターにスニッフィングポジションをとらせ、喉頭鏡を使って喉頭展開します。介助者は喉頭鏡や挿管チューブの向きに注意して施行者に渡します 正しく挿管されているか、聴診や視診をして確認します

その後は、一次救命処置の講義です

100回/分以上の速さで胸骨圧迫30回+ポケットマスクやバッグバルブマスクで人工呼吸2回を2セット行います

目の前で人が倒れた‼と仮定し、意識の確認・周囲に人を集める・気道の確保・呼吸の確認・BLS・AEDで除細動を行いました

ICLSのことにも興味がわきました

今回の研修もみんな真剣に取り組みました | ||||||||

| ||||||||

| ||||||||

| ||||||||

|

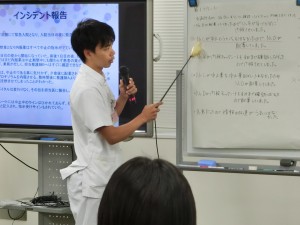

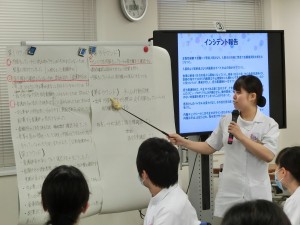

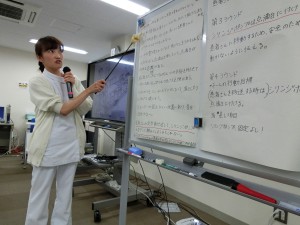

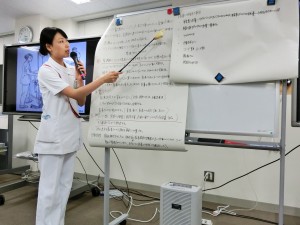

こんにちは。 7月2日(木)・3日(金)・6日(月)はリスクマネージメントフォロー研修が行われました 4月のリスクマネージメント研修に続き、GRM須川師長から講義を受けました

講義の中で5月・6月の新入職者インシデント報告の件数・事象レベルが出されました。 リスク感性を磨く必要性を理解できました。

今回のフォロー研修は危険予知トレーニング(KYT)を行います KYTの目標は

イラストKYTで検討しました。 KYT基礎4ラウンド法で進めていきます。 グループで話し合い、模造紙に記入します。

各ラウンドで話し合われた内容を発表しました。

| ||||||||

| ||||||||

」といった感想が聞かれました。

」といった感想が聞かれました。

」

」

午後は事例をもとにグループワークを行いました。

午後は事例をもとにグループワークを行いました。